2023年年底,郑重回归少儿出版,任浙江少年儿童出版社社长。等待他的,将又是一个重大考验。

2011年,浙江少年儿童出版社副社长、时年不过37岁的郑重,赴浙江文艺出版社任社长。从其时欣欣向荣的少儿图书市场,投身呈下滑趋势的文艺图书市场,但郑重带领浙江文艺社员工,实现了“逆势”发展。他主持运营了《甄嬛传》《芈月传》《剑来》、莫言作品全编等重大图书项目,几年时间,浙江文艺出版社的规模从7000万码洋发展到逾5亿,净利润从200万增长到逾千万。

2020年,郑重任浙江摄影出版社社长,“新消费”“新出版”的背景之下,他为一家传统出版社赋予“出版+”基因。比如,数字化和知识付费等产品开发;比如,与文旅产业融合,开发“最江南”旅行汇、唐诗之路、大运河诗路、钱塘江诗路、瓯江诗路等“诗路文化带”新媒体工程;再比如,与影视产业融合,参与《红船》电影拍摄并首创出版和电影的渠道融合发行模式。

2023年年底,多岗位历练的郑重调任浙江少年儿童出版社。如你所见,此时的少儿出版已经经历从2020年开始的“四连降”,作为中国零售图书市场规模最大、竞争最激烈的图书板块,少儿出版正在面对最为激烈的来自渠道的冲击。强势崛起、来势汹汹的新媒体营销,破坏了传统渠道体系和价格生态——很多书印不出来,印出来也发不出去;那些被认可的好书,只要一发出去,价格就乱了——不发货等“死”,发货找“死”。

怎么办?怨天尤人无用,只能迎难而上。郑重带领全社员工,用一年时间,吃透、摸透新媒体营销的底层规律,以一本全网畅销250万册的《国之脊梁》,打出了一场好书在流量时代的营销翻身仗,为推动建立书业新媒体营销的秩序,带来了一丝曙光。

中华读书报:时隔12年,你重回少儿出版。这个时候再看少儿出版,觉得它的经营形态、市场环境有了怎样的变化?在内容—流量这一全新的出版链条中,上游出版机构如何能找到自己的位置?如何能够拥有自己的话语权,拥有自己的流量入口?

郑重:我曾经说过,出版的新时代要树立“新出版”的理念——新出版、新营销、新渠道。我原来在浙少社的时候,是少儿出版高速成长的时期;但是当我回来时,少儿出版已经连续下滑了几年,肯定是有一种“面目全非”的感觉了。

我们70%以上的品类都是儿童文学,而且大量儿童文学的头部资源、超级作家都是从浙少社走出来的,有很多代表性的作品。在儿童文学占整个少儿图书市场40%以上、媒体称之为“半壁江山”的时候,是我们的辉煌时期。但是回来的时候,儿童文学已经腰斩,少儿图书市场转向实用性、功利性的阅读,比如科普读物。所以,我们传统的产品优势正在慢慢消失。

再一个,渠道优势。我社依赖超级畅销书所形成的渠道下沉的优势,可以说是全国少儿出版界最为强大的,尤其是我社在各个省三四线城市的产品下沉和渗透能力,非常之强。但是疫情之后,渠道发生了巨大的变化。新冠疫情让移动互联网电商、新媒体电商获得了暴增。传统渠道与新兴渠道,地面渠道与互联网渠道,形成了“乾坤大挪移”的变化,变成了1:9的关系。

所以,我们的渠道优势,几百家三四线城市新华书店的铺货能力和控制能力,这个优势也随之消失。原来浙少社质量还不错的书,印个三万册,拥有这么强大的渠道,闭着眼睛就铺下去了。现在不要说三万, 就是印个五六千册,假如没有达人带货,没有重点渠道的重点选品,没有平台的选品,或者没有进入阅读书目,一本都印不下去。

少儿出版社为什么品种萎缩,因为传统的支撑长销书的渠道体系都已经被破坏了。新媒体渠道的特征是,极少的品种获得极高的销量,绝大部分品种已经没有了销售的机会。

我回来之后就发现,书早就已经策划好、组稿好,制作好,但是印不下去,出版社的待印库里存积高达百种的品种。哪一季的书单可能进去了,或者哪一个地方有定制的需求了,四五千册、五六千册才能印下去。

原来的“人找书”,现在变成新媒体的电商思维——书找人。整个产业的销售逻辑已经完全变化。如此,生产逻辑也需要完全改变。

所以,我回来之后,首先着手的是产品结构调整。儿童文学当然是我们的优势,需要保持,同时发扬光大,要意识到儿童文学是少年儿童成长过程中必不可少的阅读品类;然后,不能只守着儿童文学,得“三足鼎立”,三根柱子才能支撑起一家少儿社的基本品种结构。既然少儿图书市场排名前三的细分市场是科普、文学、低幼绘本,那就要相应布局,调整产品结构,从“一家独大”到“三足鼎立”。

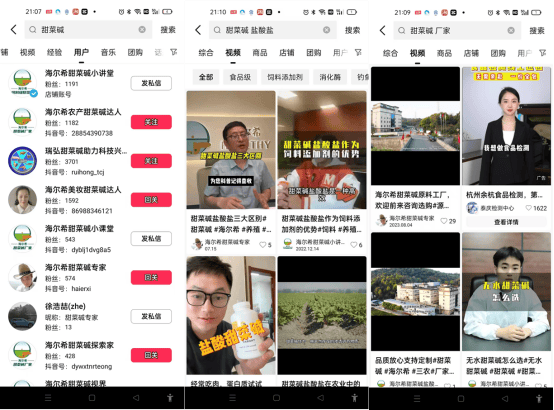

然后是市场调整。要建立新媒体分销体系,尤其是探索如何用新媒体的底层逻辑去打造爆品。

通过产品结构和市场结构的调整,去年一年还是很快地走出了困境,浙少社实现了逆转。

中华读书报:那么,在你看来,新媒体营销的底层逻辑究竟是什么?如何在此逻辑的基础上搭建起互联网分销的布局?

郑重:新媒体营销的逻辑有传播规律、销售规律。首先体现在产品上,新出版的逻辑为“做轻”“做快”“做精”。

对编辑环节、生产环节而言,产品需要按照新媒体时代新出版的逻辑来做。现在的孩子都是在视频环境下长大的,同样的儿童文学,我们不能做得密密麻麻的都是字,让孩子很长时间都读不完,失去对纸质阅读的兴趣。这是“做轻”。

另外,“做快”。因为新媒体的流量就是一瞬间,环球360入口而且大数据的算法是个黑箱,不知道哪个点会爆。爆点冒起来之后你就要快,不然接不住这流量。另外,新媒体的流量是竞价机制,一旦一个点爆了,对同一个关键词、同一个标签来说,类似的竞品出更高的流量成本,就把流量引到它那去了,那这一个点也就死了。

再次,“做精”,不管是内容质量还是装帧设计。因为新媒体销售的价格体系完全不一样,流量成本、达人佣金的空间,远远超过原来的一级批发、二级批发的利润空间,这时候就要把书做成“轻奢品”。我们原来很多儿童文学产品的定价,十几块钱二十块钱,就完全进入不了新媒体营销的体系了。

新媒体营销目前不成熟的特征是,畅销书很难变成长销书,畅销书爆完了,三五个月过去了,就换下一个“点”——没有能够持续几年畅销不断的经典书留下来。这是平台的流量定价的逻辑所致,有点涸泽而渔,是对文化生态的破坏。

新媒体营销起来后,这几年,哪有现象级的IP成长起来呢?没有《哈利·波特》,没有“笑猫”,没有“米小圈”,也没有《大中华寻宝记》出现。目前来看,现象级的IP都是之前传统地面营销时代的遗产留存。

中华读书报:新媒体营销“追新逐热”的特点,以“爆点”推动销售的特征,对图书经典化的过程确实会有所伤害。但对于上游出版社而言,如果没有寻找到自己在互联网时代的流量入口,可能话语权很弱。作为出版上游,我们还可以做些什么?

目前,出版行业的新媒体渠道,最缺的就是秩序。传统出版以分销为核心的体系崩塌之后,转化为以流量为核心的新媒体体系。传统的以货盘为基础的分销体系,不同的区域、不同的县市,同一个城市的不同书店,把价格乱一下,不会形成全域性的价格体系的崩溃,最多只是影响它这个店方圆两三公里左右的目标群体。而互联网新媒体上,一个客户挂一个低价,可能这个平台几百上千家客户几秒钟就知道了,八大平台的电商一两分钟就知道了。比价系统、大数据系统,全都监测到了。然后竞相比价,发生价格的雪崩。哪怕你多次要求不能低于60折,但是他为了抢流量——比如看到著名达人在带货了,看当当网在主推了,看作家在做首发了,在投流了——流量的盛宴下,可能他就不会再守规矩,马上挂个50折。接下来,45折、40折、30折,平台之间还互相比价,价格就一路崩塌。

但是,关于平台之间的竞相比价、同一平台中不同商家为了争抢流量的竞相比价,图书的生产商——出版社却无能为力。按理说,书都是我的,都是寄销制,定价权属于出版社,但是,书销售多少钱,你根本无从管控。

所以,我们要呼吁的是,把产品的定价权还给出版社,还给生产者。否则造成的恶果会是,50折下了几百单、几千单,只要有人挂个45折,用户马上取消之前的订单,之后退货,来回折腾,所有产品的利润倒贴回去都不够。

郑重:那就是严控。比如奢侈品,如LV的包,也是这个道理。不过,奢侈品是以货盘为逻辑的,有货才能挂;但现在的图书销售,商家不一定有货,把你的信息扒下来,就开始抢流量,找一个上家就行——无论上家在文轩博库的云仓还是当当京东的云仓,或各省书店,把单子倒给它,替自己发货就行。

中华读书报:我们来探讨一下。原来的图书销售模式也是寄销,但一直还是能够大致保持价格体系稳定。

郑重:其实原来有些也管不了,真到了三四线城市,某一家书店打折,你也不知道。但由于地域的区隔,危害并不大。而在互联网平台,价格信息是透明的,而且完全没有地域的区隔。第二,传统分销体系之下,毕竟还是有店面成本在,所以书店销售很少有六折之下的。实体店也就是打个七折、六折,和网店去抢抢生意。三折、四折是不可能的,实体店自己也受不了。

新媒体营销环境下,据开卷统计,去年全年的新品种,半年销售在3000册以上的图书,平均25本中,只有一本。因为很多书,发货即死。首先平台就这几个,也就一两个平台动销一下,除非是引发了话题关注的图书,否则就卖不出去。第二,如果是好书、畅销书、名家书、热点书,大家都愿意看的书,一挂出去,瞬间就比价到三几折,也是“死”。挂到三几折,谁还做推流呢?达人谁还带货呢?

经过前两年的教训,现在大家比较成熟的做法是,书印出来就不发了,就放在自己的云仓里,只做一件代发(Dropshipping)。第二,也管控,遵守我的价格秩序的分销商才能进我的系统,你把单子倒进来,我才给你发货。其他破价的、不守规则的,我就不做。只做一件代发,不做分销,那还能够保证我的书卖个三五万册后能有利润。但这样的模式会损失潜在的销量,无法在全渠道形成巨大的效应。

中华读书报:对于擅自破价的新媒体分销商,上游出版社或平台自身,没有任何可以管控的措施吗?

郑重:所以我一直在呼吁的就是,把定价权还给出版社。各社都在平台上开设有旗舰店,赋予出版社的旗舰店以控价的功能。目前,出版社的旗舰店只有定价的功能,只能管自己店面的销售价格,应该更进一步,如果这本书是这家出版社生产的,它的旗舰店应该对整个平台销售的它的产品——有价格控制权。比如出版社控价在65折,那么,低于这个折扣的该社的图书产品,就在这个平台上不能上架。

对于书业界呼吁已久、深受其害的网络销售动辄破价、乱价,把出版社已经逼到生死线边缘的现象,这是一个马上就见效的办法。

各大平台要同步做,否则,比如,抖音控价了,拼多多不控,那流量就都跑到拼多多那去了,平台不会有控价的动力。以各出版社旗舰店价格为准绳,就能维护价格生态,行业最关心的问题就可以解决了,不用再找发改委呼吁图书价格豁免的问题,也不用行业协会督促大家自律。

中华读书报:中国书业本来就是定价销售制传统。在很多阅读强国,如法、德、日、韩等,都是以立法来予以保障和推进的。

郑重:在图书价格体系早已分崩离析的今天,即使能够立法,恐怕施行起来也有难度。定价体系也早乱了,最有可能马上能做的,就是把定价权还给出版社。不用舍近求远。而且对于已经习惯打折买书的读者,他能不能接受图书不打折?如果不接受,书卖不出去,也没有意义。

中华读书报:如果我们来梳理下新媒体营销形态下的出版社线上布局,就像当年梳理新华民营等实体书店渠道一样,那么,现在的营销环境下,是否也有三大营销板块?第一,自己的旗舰店;第二,互联网的货架平台;第三,互联网内容电商或说兴趣电商。

郑重:线上营销体系还是平台电商、垂直电商和内容电商三大块吧。垂直电商以当当京东的自营形态为代表;平台电商还是以天猫为代表,包括京东;内容电商,或者叫新媒体电商,以抖音为代表,也包括快手、小红书、视频号、拼多多等。当然拼多多也有平台电商的性质,因为有社团砍价系统。这是占整个出版行业销售90%以上的电商体系。

出版社需要建设的,从营销的模式来看,分为自营和他营。首先,要做好自营。比如,经营好各大平台的自营店,包括天猫、京东、抖音、小红书、视频号等;第二,做好他营,联系达人店,包括头部达人和中小达人。

从营销的方式来看,包括直播带货、短视频带货(短直是两个渠道),和互联网货架平台。

我前年就一直建议抖音重视货架场,要像亚马逊一样,把长尾做起来,要把流量倾斜到抖音商城里,货架场就是全品种POP(Point of Purchase,意即卖点广告、店头陈设)展示。图书毕竟是精神文化产品,而精神的需求是多元的,光几个头部产品是满足不了的。要说品种丰富,目前还是传统的平台电商,比如当当、京东、天猫。

中华读书报:2024年,《国之脊梁》创造了250万册的销售奇迹,成为出版业界关注的一大现象。但引发业界集中关注的,可能还不仅仅是销量,因为有少量的所谓漫画品,在量上是超越《国之脊梁》的。《国之脊梁》带来的思考是,在一个流量生态的市场环境下,不仅仅是低价、折扣成为最简单粗暴的流量,而是好书也能带来流量;哪怕是严肃的优质内容,也能引爆自己的流量场,实现在目前还无序的新媒体营销平台上的畅销。这也许预示着图书的新媒体营销的转机。

那么,《国之脊梁》是如何触达自己的读者,生成自己的流量圈的?浙江少儿社又是如何完成全网控价的艰巨任务的?

郑重:2024年,全网销售30折以上的图书中,《国之脊梁》是高居第一的。一些20折、18折的畅销品,可能不是什么好书,因为它的价格体系支撑不了内容的版权,是靠低折、投流广告,销售了很大的量——90%的钱都用在了广告费上,去买流量。这样的书,在文化生态上也没有什么影响,速成速朽而已。

《国之脊梁》全年的销售价格大概是58折以上,约为39块钱。只是到了去年年底11月、12月,盗版起来了之后,我们才控不住价格的。

我总结《国之脊梁》销售的经验,那就是流量逻辑、货盘逻辑、分销逻辑、控价逻辑、成本逻辑,五方面缺一不可。

《国之脊梁》和新媒体的投流品不一样,更多还是借助了自己创造的流量,再辅以投流。纯粹的投流品确实销量很高,但在平台的竞价规则之下,90%以上的利润都交给了平台。可能卖一本书,最多就是几毛钱的毛利润。别看很多书销售几十万册,但就只赚了几万块钱。

我们是在奥运会、新中国成立75周年之际——两个大的时间节点,用热点短视频引爆了市场。十万加点赞的短视频,就有20个以上。有这样的自然流量,再辅以投流,则事半功倍。

郑重:我们是和新媒体公司合作的,毕竟他们有传媒的基因。但我也一直在社里强调,传统的营销,有商业思维即可;但在新媒体营销的时代,必须要有传媒的思维。有流量,才能带来销量。

郑重:所以《国之脊梁》的密码是,新媒体时代的大流量,转化为正能量,推动了大销量,变成了一个社会现象级的产品。

中华读书报:流量时代的下半场,不仅仅只有低价、折扣、功能性成为流量,优质内容也有成为流量的可能。

郑重:是的。从奥运会之前的6月份,到奥运会期间,《国之脊梁》迎来持续一个多月的流量大高峰;新中国成立75周年,第二个更大的流量高峰到来。奥运会期间,我们一天可以做17000单;新中国成立75周年,我们有两天,9月29日、10月2日,每天就有4万单。

流量到来,我们就要谈第二个逻辑——货盘逻辑。因为新媒体的流量来得快,也去得快。爆起来很快,一天就可以上万单;但是流量万一退去呢?销售就会断崖式下降。出版社敢不敢接,怎么接?泼天的富贵,接不接得住?对我社来说,第一个点赞十万加的视频爆出来,单子蹭蹭蹭地从几十本上百本到上千本了,用多少货盘来接?加印一万、两万?好像挺多了,还是五万?原来那点货盘马上就要消耗掉;读者买不到书,很快就会转移他的兴趣点。

所以,判断非常重要——这个流量能不能持续?如果货十天半个月加印出来之后,流量退潮,书就砸手里了。当时,我的判断是持续。奥运会期间,正能量氛围还会高涨。我拍板,第一批加印,20万册;第二批,30万册加印。里边也有技巧。平时要加印20万册,一个月时间总是要的,印出来后,又积压在手上了。我们刚开始是动员三家厂印,后来是五家厂印,我是要求他们八天开始出货。

这个时候,单子从每天3000单、5000单、8000单,冲到12000,出版社才接得住啊。否则,你要没货,这些单子马上取消,退货。而一旦接住了,量就越来越大。每天17000单,持续将近1个月。

当然,奥运会一过,流量马上下来了,掉到一天一两千单。怎么办?手里还有十几万册的书。不慌。我的判断是,国庆期间还有流量高峰,再逆势加印30万册。9月20号流量还没起来,大家心里就有些发虚。到了22号,流量开始起来了。到29号,流量冲到高峰,一天四万单。假如没有提前的预判,销量就会为零。平台有要求,用户下单后,一两天就要到货的。这就涉及到第三个逻辑——分销逻辑了。抖音平台和其他平台,销售是一半对一半。

中华读书报:我相信浙少社的预判是基于科学的数据支撑,以及这么多年来的出版市场经验。但是,互联网上的爆点有时候就是不讲逻辑。如果,你的预判错了,怎么办?

郑重:是的。所以我经常说,要在运动中寻找战机;再扩大战机,打一场大战役。如果错过战机,也就几天,任何机会都没了。

郑重:控价太难了,我们是举全社之力做到的。刚开始主要是放给两家经销商,放太多就控不住。刚开始起量的时候,也控制经销商的数量,货也不随便发。但如果始终不分销,量就会上不去。尤其抖音平台,它的流量算法机制,是要给中小达人机会的。内容电商的逻辑,和货架电商的逻辑是不一样的。当当自营,只有一个店在卖这本书,可以卖到几十万册;但是在兴趣电商,再厉害的达人,一年把一本书卖到十万册,已经是很多了。再小的达人,也可能一天能给你带来两三单。没有几百上千个达人带货,超级畅销书是起不来的。

后来两家代理商也打起来了,我们又在中间去严控严管。另外,专门找了控价专员,盯着全网的价格。有任何店铺要抢流量、挂低价、不守规矩了,马上去管控。后来,管控也管控不了了。我们直接警告,说这个价格是拿不到货的,但网络销售商还是死皮赖脸的,不下架,不撤链接。后来我们只好采用“土”办法,动员各个编辑部门、营销部门,卖断他,最后没有货,再退单、投诉。这样才把几十个乱价的链接打下来了。

郑重:平台不会管的。去年6、7月份,我们都不宣传;就怕一宣传,盗版就来了。但是到了7月份,抖音各大榜单的数据在那,藏也藏不住了。8月份就开始出现少量盗版,拼多多平台上就有了,但还没有影响到抖音、天猫。有些平台有时候是故意“作恶”,来抢流量。一直管到10月底、11月,实在是没办法了,盗版铺开了。盗版的价格挂到十几块钱,正版实在没法卖了。11月、12月,单子数直线下滑,降到了一天上千单。这就悲哀了。

郑重:没有什么好办法,只能见招拆招。我们当时为浙江省策划过电影,本来要做学生活动,库存了一批电影票。我们就搭配在书里,一本书送一张电影票。凡是平台销售的书没有送电影票的,都作为盗版下架。这个倒还是有效果。

中华读书报:你此前提出的锚定出版社旗舰店的图书价格,可以进行全网有效控价的办法,其实也适用于打盗版。但可能还是需要主管部门出面。

郑重:是的,我们单体出版社很难完成。需要主管部门邀来八大平台,同时开发这个功能给出版社。当盗版商不能挂一折二折去抢单时,盗版问题也迎刃而解。

郑重:从传统渠道转向新媒体渠道,新媒体营销的底层逻辑全部要研究透、摸清楚;第二,细节决定成败,每一个环节、每一个细节都要把控;最后,关键时候还需要判断,包括担责的勇气。当然,超级爆品的出现,一定是天时地利人和,缺一不可。不按这套底层逻辑去做,一定不会有爆品;按这套底层逻辑去做,也不一定有爆品。算法就是黑箱,很多网络红人一夜爆红,现在也没法复制。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问。